こんな疑問にお答えします。

- おいしいステビアシロップの作り方3選

- 私が個人的にやってみた「一番おいしいステビアシロップ」検証実験

実はステビアの葉さえあれば簡単に作れるステビアシロップ。

ただしステビアには独特の苦味があり、私も始めて手作りしたときは苦すぎて捨てる羽目になりました(泣)。

そこで今回は初心者でも失敗しない作り方をニーズに合わせて3パターン(乾燥葉使用、生葉使用、アルコール使用)ご紹介していきます。

まずは20秒で読めるステビアの概要から。

Contents

ステビアとは

- キク科の多年草(ハーブ)

- 南米原産

- 甘さ:砂糖の200~300倍

- カロリー&糖質:ゼロ

- 独特の苦味がある

1000年以上も前から南米の原住民の間で愛用されてきたステビアですが、アメリカの糖質制限ブームをキッカケに15年ほど前から一気に人気甘味料の仲間入りを果たしました。

種から植えれば自分で生葉を収穫することも出来ますし、すでに収穫・乾燥されている状態の乾燥葉購入することも出来ます。

おいしいステビアシロップの作り方3選

- 乾燥葉を使ったシロップの作り方

- 生の葉を使ったシロップの作り方

- アルコールで抽出するシロップの作り方

上記のレシピを順番に見ていきましょう。

乾燥葉を使ったシロップの作り方

まずは、おそらく一番人気の高い乾燥葉を使った方法です。

乾燥葉はネットでも買うことが出来てお手軽ですし、生の葉に比べると香りも苦みもマイルドなので扱いやすいと感じる人が多いようです。

- ステビアの葉(乾燥) 計量カップで50ml

- 水 200ml

*分量はステビアと水の割合が「1:4」であればOK

- ティーポット(または耐熱容器)

- 茶こし

- 鍋

作り方

- 水を鍋に入れ火をつけ、沸騰させる

- ティーポットにステビアを入れ、その上から沸騰したお湯を注ぐ

- 5分待つ

- 茶こしでステビアの葉をこす

- 完成!

- 濃縮液を作りたい場合は、完成したシロップを鍋で1/4の量になるまで煮詰めてください

- 砂糖で作るシロップのような「とろみ」をつけたい場合には、寒天の粉やゼラチン入れることも出来ます。

生の葉を使ったシロップの作り方

家庭菜園などで育てたステビアは、生の葉をそのままハーブティーに入れて飲むことが出来ます。

ただし日本人は「青臭くて苦手な味」と感じる人が多いため、シロップにすることで楽しみ方の幅が広がると思います。

- ステビアの生葉 10~15枚

- 水 200ml

- 小さい鍋

- 茶こし

作り方

- 鍋に水を入れ火にかける

- 沸騰したらステビアの葉を入れる

- 30~45秒煮て火を止める

- 茶こしでステビアの葉をこす

- 完成!

- ステビアの茎は苦みやえぐみが強いため使用はおすすめしません

- 生の葉は乾燥葉より甘味成分が多少抽出しずらいため、お湯を注いで蒸らすよりサッと煮るのがおすすめです

- 甘さが足りないようであれば使用する葉の量を増やすか、もう少し煮てみてください

アルコールで抽出するシロップの作り方(乾燥葉でも生葉でもOK)

アルコールで抽出する方法は主にシロップを長期保存したい方向けです。

アルコールにカロリーがある点と「味が変わる」と感じる人が多いためか、そこまで人気のある作り方ではないかもしれませんね。

- ウォッカ 200ml

- ステビアの葉 乾燥葉:計量カップで50ml、または生の葉:計量カップで150ml

*ステビアは葉によって甘さが違うため、分量はあくまでも目安です

- ガラス瓶(蓋つき)

- 小さい鍋

- 茶こし

作り方

- ガラス瓶にステビアの葉を入れ、ウォッカを注ぐ

- 蓋をして36~48時間置く(常温)

- 茶こしでステビアの葉をこし、ウォッカの液を鍋に入れる

- 沸騰させないように注意しながら20~30分弱火~中火で煮る

- 完成!

- 他のお酒でも作れます。ただアルコール度数40度以上のものが好ましいと言われているため、その中でも風味のマイルドなウォッカが主流ではあります

- ウォッカにステビアを入れたまま長期間放置すると苦くなります。2日以上は置かないでください

- 沸騰させてしまうと苦みの原因になります。低温でアルコールを飛ばすようにしてください

アルコール度数の高いお酒を火にかける時はくれぐれも安全に注意してください

私が個人的にやってみた「一番おいしいステビアシロップ」検証実験(乾燥葉編)

実は私はステビアシロップにはこだわっていまして、「どうやったら苦みを抑えて一番おいしいシロップを作ることが出来るのか」を検証するために、過去に乾燥葉を使って実験をしたことがあります。

この検証実験の過程で「絶対避けたい作り方」も判明したので、補足としてここでご紹介したいと思います。

- 乾燥葉にお湯を注いで5分置く*一番おいしい作り方

- 乾燥葉にお湯を注いで30分置く

- 乾燥葉にお湯を注いで一晩置く

- 乾燥葉に水を注いで一晩置く

- 乾燥ステビアの葉 50ml

- 水 200ml

- ティーポット

- 茶こし

- 鍋

検証実験の手順(写真付きで説明)

それでは実際の検証実験を順を追って見ていきましょう。

作り方は全方法同じです。

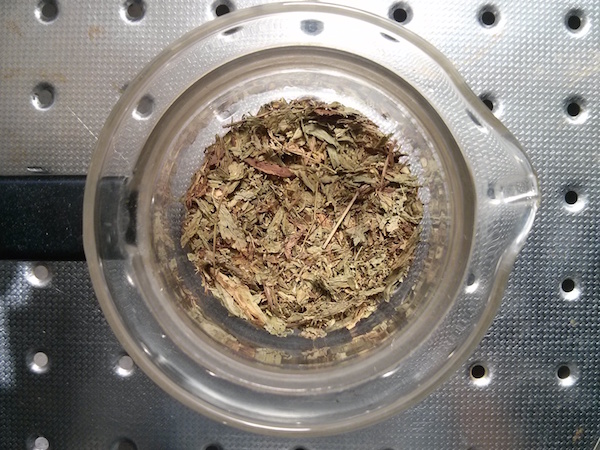

1. ティーポットにステビアの葉を入れる

2. お湯、または水をそそぐ

3. そのまま軽く蓋をして、5分から一晩置く

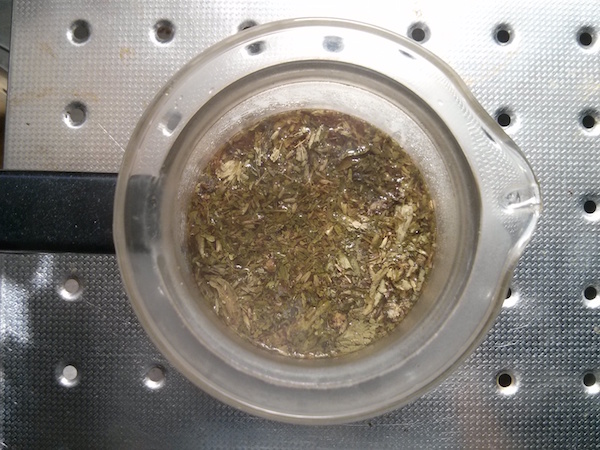

4. ステビアの葉を茶こしでこす

5. 完成です!

結果発表

気になる結果を見ていきましょう。

見た目

上の写真だと、放置時間が長いほど黒っぽく見えるかもしれませんが、これは光とカメラの関係だと思います。

実際にはほとんど全て同じ、赤っぽい茶色でした。

味

味に順位をつけると、以下のようになりました。

- 水出し一晩/お湯5分

- お湯30分/お湯一晩

水出し一晩とお湯5分、そしてお湯30分とお湯一晩は、それぞれほぼ同じような味でしたのでこのような順位になりました。

しかし、1位と2位には、驚くほどの味の差がありました!

1位の2つがスッキリとした甘さで後味もあまりなかったのに対し、2位の2つは、甘さはより強いように感じたものの、後味の苦さが際立っていました。

煮てみた

より少量で使えるようにするために、濃縮液を作りました。

味が似ていた水出し一晩とお湯5分、そしてお湯30分とお湯一晩を一緒にし、それぞれ鍋に入れて約1/4の分量になるまで煮詰めました。

煮てみた結果

煮てみた結果は衝撃的でした。

見た目

2つの見た目は、煮てみてもほぼ同じでしたが、煮詰まった分、色はかなり濃くなりました。

味(衝撃の結末)

見た目では区別がつかない2つですが、味見をしてみると、元々苦かった方の2つを混ぜたものは、口に入れた瞬間「苦っ!」となり、なんと、甘味料としての使用は不可能でした。

苦みの感じ方は、人それぞれだと思いますが、本当に苦かったです(笑)。

また、一度出てしまった強く苦い後味は、水を足しても軽減されませんでした。

一方の、水出しとお湯5分の組み合わせの方は、煮ることによって甘さが増し、使いやすくなっていました。

もちろん多少の苦みはありますが、ドリンクや食べ物と混ぜると、ほとんど気にならない程度でした。

「水出し一晩&お湯5分」チームの圧勝です!

結論

水出しで一晩置いたものと、お湯で5分蒸らしたものは、どちらとも、使いやすい味に仕上がりました。

ただ、「Time is money(時は金なり)」ですので、結論は出ました。

補足:ステビアごと煮てみた

ちなみに、ステビアを乾燥葉ごと煮たらどうなるのかと思い、やってみました。

結果は、思っていた通り、苦すぎました。

これも、何通りかやってみたのですが、ステビアの葉からは、火力が強ければ強いほど、また加熱時間が長ければ長いほど、苦み成分が出てきました。

ということで、絶対に避けたい、ステビアシロップの作り方は、こちらです。

実験からの学び

- ステビアの甘味成分は水でも抽出できる

- ステビアは高熱で処理するほど苦みが出る

- 一度出た苦みは消せない

- 煮詰めたいときは、先にステビアから甘味成分を抽出し、葉をこしてから煮詰める

- 生の葉と違い、乾燥葉は超短時間煮るだけでも、苦みが強くなる

まとめ

いかがだったでしょうか。

ステビアシロップ作りには、何通りもやり方がありますが、大切なポイントは同じです。

ステビアの葉自体に熱を加えすぎないことですね!

私の実験の結果、乾燥葉の場合、一番手っ取り早く、美味しいステビアシロップが作れるのは、お湯を注いで5分間待つ方法でした。

一番簡単な方法で作ったものが、一番おいしかったのは、意外でした。

自宅でステビアシロップを作りたいと思っている方は、ぜひ試してみてください。

おいしいステビアシロップが、出来ますように!

ステビアの葉をすぐ使えるようにシロップに出来ないかな?葉っぱのままじゃお茶に入れるぐらいしかできない。美味しいステビアシロップの作り方募集!